Angedockt mit grünen Socken

Ich habe schlecht geschlafen, bin irre aufgeregt und nüchtern – es ist der OP-Tag. Nachdem ich gestern beim Aufklärungsgespräch erfahren habe, dass ich nur eine lokale Betäubung bekomme und während der OP wach sein werde, habe ich totales Kopfkino. Das lässt sich nicht ausschalten und beruhigen tut mich auch nichts wirklich. In der Klinik angekommen, werden wir in einer separaten Warte-Lounge für ambulante OP´s platziert, mit den Worten, dass die onkologische Schwester, Brustschwester, noch mit mir sprechen will. Wir sind allein in einem Ruheraum, der mit bequemen Stühlen, Decken und einer Küchenzeile mit Getränken und Zwieback ausgestattet ist. Schwester Heike stellt sich mir als Brustschwester vor und sie ist mir sofort sehr sympathisch. Sie kümmert sich um alle Belange, die mir als Brustkrebspatientin im Laufe meiner Behandlung begegnen werden. Von ihr bekomme ich direkt mein Rezept für die Perücke und eine Verordnung für den Krankentransport mit dem Taxi, sowie den Termin für meine erste Chemo für kommenden Donnerstag. Jetzt geht es Schlag auf Schlag mit den Terminen. Sie strahlt Ruhe aus und beantwortet mir alle Fragen, die ich im Moment im Kopf habe. Mit viel Empathie baut sie eine gute Verbindung zwischen uns beiden auf. Die Episode mit Schwester Elfriede vom Vortag verblasst in meinem Gedächtnis.

Die Wartezeit bis zur OP erscheint mir unendlich lang, die ich mit mehrfachen Toilettengängen verbringe und mich dabei erinnere, wie ich kürzlich eine Erklärung gelesen habe, warum wir bei Aufregung stetigen Harndrang verspüren, ohne dass die Blase wirklich voll ist. Unser Kopf ist eine echte Schaltzentrale für alles, was im Körper passiert. Beruhigen kann mich im Moment trotzdem nichts und niemand. Fast eine Stunde später führt mich eine Schwester zu einem Umkleideraum, der an den Aufwachraum des OP´s angrenzt. Dort bekomme ich mein OP-Hemd, eine Haube und grüne Sneaker-Socken, deren Farbe mir richtig gut gefällt. Ich sehe sie als Socken der Hoffnung, die Hoffnung auf einen guten Verlauf meiner Therapie und ein Leben ohne Krebs, auch wenn das noch ein langer Weg ist.

Mir wird ein Bett im Aufwachraum zwischen allen Frischoperierten zugewiesen. Ich beobachte das geschäftige Treiben und trotzdem herrscht hier keine Hektik. Patienten wachen auf und werden abgeholt, neue Patienten kommen direkt aus dem OP hinzu. Auch spüre ich, mit wie viel Liebe zum Beruf und Engagement das Pflegepersonal die Arbeit verrichtet. Ein großes Dankeschön an alle Gesundheits- und Krankenpfleger!

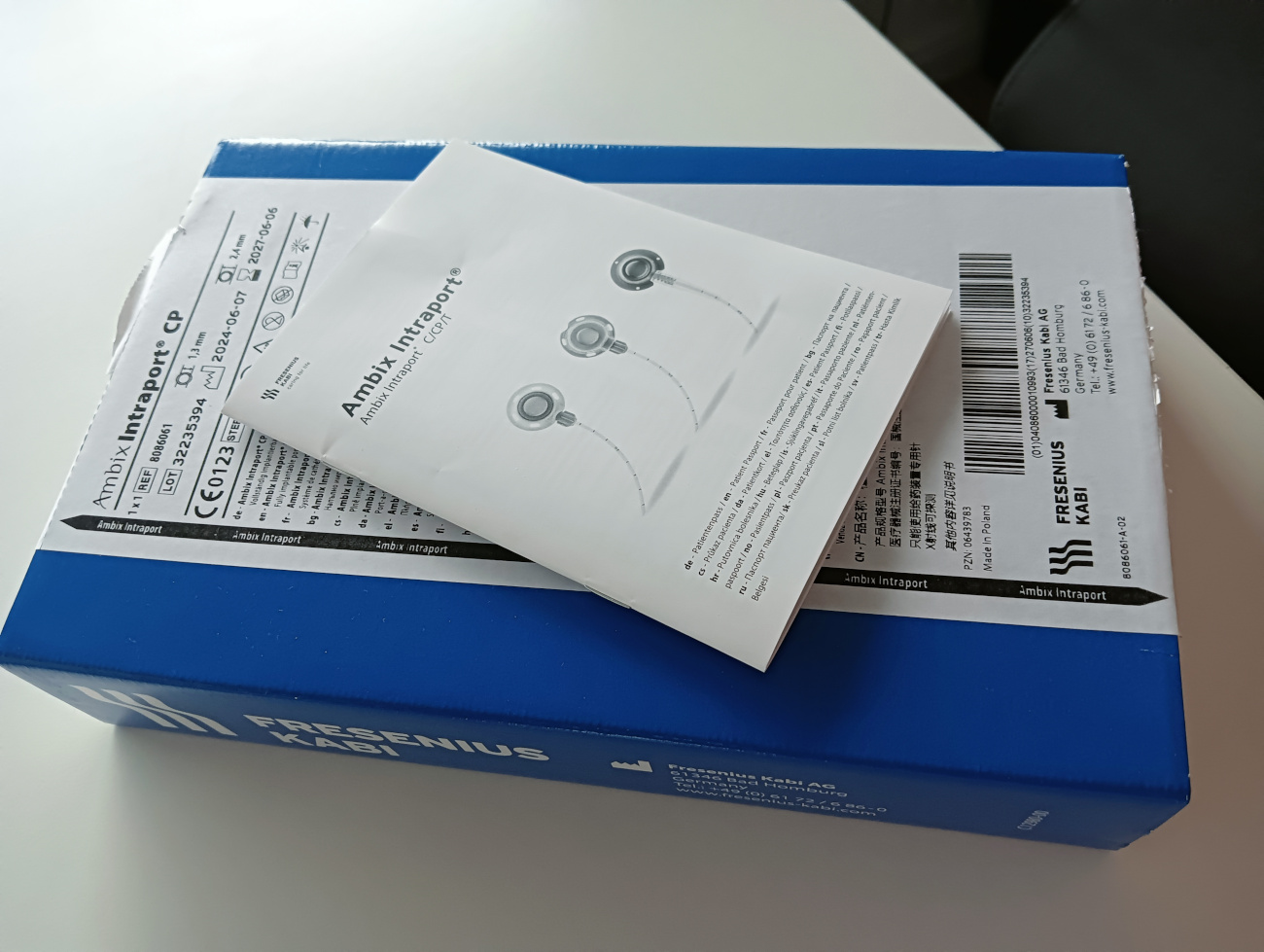

Dann geht es für mich endlich zum OP, aber zu Fuß, zumindest bis zur OP-Schleuse. Dort komme ich auf die OP-Liege, bekomme eine sehr angenehm warme Decke und werde in den Vorraum des OP´s geschoben. Hinter der Tür ertönt laute Musik aus dem OP und ich entspanne mich gerade etwas in der Hoffnung, dass auch meine OP mit Musik bespielt wird. Dann wäre ich vielleicht etwas mehr von der Geräuschkulisse im Raum abgelenkt. Dem ist leider nicht so, erklärt mir der nette Arzt, der mich operieren wird. Nun ist also auch mein letzter Funken Hoffnung weg. Im OP wird meine lokale Betäubung gespritzt und mein Blick auf das OP-Feld oberhalb der linken Brust durch große grüne Planen verdeckt. Der Arzt beginnt und eine Schwester assistiert. Mittendrin wird mir ein wenig übel und ich beginne leicht zu hyperventilieren. Die OP wird kurz unterbrochen, mein Kopf etwas tiefer gelagert. Eine Sauerstoffmaske gibt mir eine Atemunterstützung. Mein Kopfkino spielt total verrückt und ich kann mich nur schwer ablenken. Nach 45 Minuten ist alles vorbei und ich verlasse mit einem Portpass und einem Fremdkörper in mir den OP. Geschafft, ich bin erleichtert und bedanke mich bei dem Arzt. In der Schleuse stehe ich von der OP-Liege auf und laufe begleitet von einer Schwester durch den Aufwachraum zur Umkleide. OK, vor 15 Minuten lag ich noch auf dem OP-Tisch zur Implantierung des Portkatheters unter die Haut und jetzt stehe ich hier und soll mich allein anziehen. Die Herausforderung dabei ist der Pullover, aber auch das meistere ich mit Bravour. Noch einen kurzen Blick in den Spiegel, die Frisur sitzt und ich kann in Begleitung einer Schwester den OP-Bereich verlassen. Carsten ist ganz erstaunt, dass ich so gut zu Fuß bin – ehrlich gesagt, ich auch.

Da bei mir doch nicht alles nach Plan lief und man eine tiefer liegende Vene für den Katheter nehmen musste, die näher an der Lunge liegt, muss ich noch einmal zum Thorax-Röntgen, um Lungenverletzungen auszuschließen. Alles in Ordnung, zum Glück und wir können nach vier Stunden endlich wieder das Krankenhaus verlassen. Nun bin ich also angedockt und die grünen OP-Socken darf ich ebenfalls mitnehmen.

Im Nachgang erfahre ich von einigen anderen Brustkrebspatientinnen in meinem Umfeld, dass bei allen der Port auf die gleiche Weise und unter lokaler Betäubung eingesetzt wurde. Das ist kein Spaziergang, aber das ist das Kinderkriegen ja auch nicht. Mit dem Port startet nun mein offizieller Kampf gegen den Krebs. Ob Paul das spürt?